荒碎片多少钱一个(余秋雨)

编按:即将出版的《余之诗》是余秋雨先生七十多年来的首部诗集。在一般的印象里,诗歌与青春联系在一起,余秋雨先生却说:“真正的诗意是在老年,因为他一切追求都已经追求过了,一切目标都已经失去,剩下的就是像诗歌一般过日子。他拥有长天白云,拥有没有实际目的的美好晚年,能够安静地过日子,这就是诗啊。”

《余之诗》自序:我的诗藏在心底

六年前,在澳门科技大学,两位女学生快乐地告诉我:“院长,我们从网上熟读了您的几十首诗,能背诵七八首!”

她们好像就要开始背诵,我连忙阻止,说:“这都不是我的,我没有发表过诗。”

“没有发表,可见是有,那也可能泄露啊。”她们笑着说。

“不会泄露,我的诗藏在心底。”我说。

“还是发表吧。既然出现了那么多冒名者,真身就更应该出来了。”她们说得很认真。

我觉得她们说得有道理,便露出了一个犹豫的表情。

她们看出来了,就紧追了一句:“估计要让我们等多少时候?”

“五六年吧。”我随口一应。

这番对话,她们一定已经忘记。但是,六年到了。

《余之诗》

我说,我的诗藏在心底,这倒不是一种腻情的说法。

可能与诗画般的山水童年有关,我历来不管写什么,都在追寻诗的境界,即便是历史散文、学术著作也不例外。因此,看到白先勇先生把我的文章概括为“诗化地思索天下”,立即惊喜地引为知己。

由于我毕生都在写“泛化的诗”,因此反倒把严格意义上的诗挤到角落上去了。这些诗,大多是每天早晨醒来看到窗外云天时的朦胧吟咏,如果后来还想得起几句,那就算记住了。偶尔有闲,还能翻拣出来再改动一些词句。整个过程,都没有用上纸和笔。

这次为了践诺澳门的六年之约,用上了纸和笔。一写,才发现量太少,成不了一本书,还需要大量增补。因此,就搜寻心中存留的各种诗意片段,让它们展延成诗作。前前后后花了几个月,就变成了现在这个集子。

我不是纯粹的专职诗人,平生深入的文化领域很大,自身经历也颇为丰富,因此吟诵所得也纷披驳杂。大凡历史、宗教、国内、国外、人生、艺术、茶水、厨艺,都有涉及。对此我暗暗自喜,因为我的诗化生态就是无边世界。

诗翼无墙,任意翱翔,又随处落脚。既然网上已经栖息着大量不知道从哪里飞来送给我的禽鸟,那么,我自己的禽鸟也就顾不得什么限制了。

但是,虽然自由,却也有一点偏向,那就是我的不少诗句中浸润着较多的古典风味,这与我早年写作古体诗词的“幼功”有关。为此,这本集子也收了一些自己写的古体诗词。

我平日写古体诗词的机会不少。那是因为,总有一些锲而不舍的朋友邀我写大幅书法用于石刻或悬壁,但写什么内容呢?我不习惯用自己的书法抄写别人的诗词,因此就随兴吟咏了。收在这里的古体诗词,我倒是稍稍挑选了一下,留下了当代青年可能比较读得下去的一些篇目。

我写古体诗词,喜欢用毛笔,因此在这个集子里也配上了几份书法,以便让青年读者领略一下中国古代“诗墨互映”的气韵。

这本诗集大致分为四个部分:第一部分写身边滋味,第二部分写天边思绪,第三部分是流年回顾,第四部分是古体诗词。

纷扰时势,有心读诗已不容易。因此,在今天,写诗的人更应该向读诗的人致敬。这些藏在心底的句子,能有其他的心灵来感应,就像在茫茫荒路上见到了几个愿意同行的人,太高兴了。

庚子年秋

《余之诗》选篇

我的家谱

世上般般家谱,

让我陷入迷糊。

竟有如许门庭,

代代钟鼎相续!

笔墨不涉愁苦,

千年未见污浊。

何曾天馑地枯,

何来万户萧索?

我祖不懂记述,

未留几丝云絮。

可猜少有安适,

奔波而成家谱。

我的家谱,是凉州石窟,

我的家谱,是西夏鼙鼓。

我的家谱,是蒙古弓弩,

我的家谱,是合川箭镞。

我的家谱是湖边菰蒲,

菰蒲下是越窑遗墟。

我的家谱是晚秋斜月,

斜月下是漫漫长途。

此生匆匆

行者飘飘随心走,

孤舟茫茫无港口。

一天一地皆属我,

一丝一缕非我有。

成败得失乃同义,

高低贵贱是虚构。

此生匆匆仅一事,

寻得大美藏衣袖,

分发四周。

拟情诗

我要说一对情侣,

却是一个比喻。

她来自莽山深处,

本应该健硕朴拙,

却竟然步态轻盈,

雅袖轻舒。

他来自富庶通埠,

本应该斯文儒雅,

却竟然黝黑敦实,

浑身泥土。

他们显然不配,

谁知一见如故。

她羞涩地投入他的怀抱,

他腼腆地说:我是你的归宿。

没有对方,

他们也能与别人嫁娶,

一生安分守己,

恭行各自职务。

有了对方,

他们却能魂魄相与,

天天营造极致,

携手共抵圣域。

他在她展现身姿的时候,

拉上了紫色的帷幕。

她在紫色的帷幕里修炼片刻,

一出场就香溢四隅。

他们都属于玩水一族,

对悠悠水性非常清楚。

她总在那里纵情畅游,

他总在周围悉心保护……

—这首情诗我写不下去了,

似乎已经有点艳俗。

那就结束比喻吧,

我说的是:茶与壶。

说得更准确一点,

是普洱茶与紫砂壶。

澜沧江畔的原始森林,

爱上了体量不大的宜兴陶土。

我常去普洱和宜兴,

两边的高手也都很熟。

有一次我把他们一起请来,

两方各仰盛名,却又矜持含蓄。

我说,你们儿女的婚事已举世歆慕,

亲家初见怎么还不拥抱欢呼?

其实他们没错,

面对日夜思念的奇迹共创者,

蓦然一见,未免踟蹰。

他们很快亲密低语,

几十年的隐秘细节全都在今夜袒露。

看着这个情景我笑了,

把他们说成是亲家,

不又回到了那个比喻?

那就不妨顺着比喻再说几句:

既然是天下绝配,

就不在乎万般差异、千里长途。

永远也不要移情半路,

一天也不要熄灭火炉。

空空的陶器日夜期待着南方,

南方的裙裾只归属那紫色的帷幕。

你的眉眼

你的眉眼是我的山水,

我的山水来自唐代。

拍去风雪,

洗去粉黛,

浅浅一笑,

草草一拜。

西出阳关我做伴,

孤帆远影我也在。

你是我的第一高度,

你是我的最后要塞。

千年一盹,万里一鞋。

有你有我,再无期待。

你的过去

题记

据说有我写的两句诗,在互联网上广为流传,风靡一时。有些地方邀我演讲,在演讲厅的大门口贴出这两句诗,以示与我的缘分。碰到一些不熟悉的朋友,他们一见面就会满脸笑容地吟诵起来,我立即接住,同声吟完,然后郑重说明,这两句诗,与我完全无关。

这两句诗很简单:“你的过去,我没有参与;你的将来,我奉陪到底。”一看就知,这是年轻恋人的示爱之语,很通俗,很直接,但是如果要称作诗,未免太浅陋了。

除了这两句,网络上假冒我名字的诗文多得难以计数。我到今天还不明白产生这种大规模假冒的原因,但无论如何,这些诗文错置了我的文学格局。

每次生气之后,我也会莞尔一笑,暗想如果这些题目由我自己来写,会怎么样?姑且偶试一次。但诗就是诗,一落笔就牵动心灵深处。

你的过去我没有参与,

但你的初啼已把我怔住。

那天我也许正在爬树,

突然有缥缈的声音悠然入耳。

似琴竽,似远风,似天语,

我转头一听,不以为意,

却不知,

就在此刻,

自己有了终生归宿。

你的过去我没有参与,

却为何,

两人有那么多会心的志趣?

会心的愁绪,

会心的推拒,

会心的惊喜,

会心的愤怒。

也许,

虽然没有参与,

却早已暗通款曲?

你三岁时见月而笑,

立即有回声相续,

只因远处也有一个人被月色迷住。

你四岁时拾起三片枫叶,

到手的却只有两片,

那一片已被另一个爱枫之人捡去。

你五岁时初读唐诗,

有几首特别上口,

好像有人先在一旁吟出。

这就是说,

你的月色,我有参与;

你的秋叶,我有参与;

你的唐诗,我有参与。

正是这一切,

才让我们一见如故。

真正的一见如故,

全然与生命同步。

或许比生命更大、更早,

由月色、秋叶、唐诗共熔共铸。

那就请相信,

你我终于相遇,

虽然安静平淡,无人关注,

却早有漫长的寻找图谱。

凭九歌引导,

顺八龙指路……

那天蓦然相遇,

便浑身一颤,欢然止步。

相遇就是全部,

从此心无旁骛。

何必有“奉陪到底”的誓句?

天下誓句大多出于疑虑。

此地没有疑虑,

你我不用誓句。

世事如火如荼,

灾难如沸如煮。

只需四目相对,

便无大忧大惧;

只需与君相遇,

便是万般俱足。

既然万般俱足,

也就轻掩门户。

无须职位,

无须期许,

无须信息,

无须江湖。

我们的形迹,

是孤舟秘途;

我们的婚约,

是无字天书。

《余之诗》

何人是我

那天太湖平静婀娜,

我吟出两句南朝弦歌。

但是细细回想,

从来没有听过、读过。

是它潜入我心,

还是它本属于我?

在伊朗一处城垛,

找到了前世老窝。

我断定曾在这里居息,

曾在这里厮磨。

此沟此坎,

此叶此果……

在西奈沙漠,

有一丛藤荆孤寂而又婆娑。

我曾经为它浇水多年,

每次浇完蜷身而坐。

但是,那水来自何处?

百年之内近处无河。

那条山道非常熟悉,

每级石阶都认得我。

询问地名却很陌生,

叫圣马力诺。

我都去过,

又没去过。

处处有我,

处处非我。

却为何心心相印,

一见着魔?

于是仰天长问:

我是何人?

何人是我?

我在何年?

何处有我?

我,我,我——

我是深夜的烛火,

又是扑火的飞蛾。

我是肃静的香座,

又是飞转的陀螺。

我是闭目的伊索,

又是行脚的头陀。

我是刚烈的荆轲,

又是温和的东坡。

我是纯净的白鹤,

又是泼墨的残荷……

千年万里,

全都包罗,

正反殊色,

紧相依托。

多棱多维,

千浪万波。

吾生已老,

仍无定说。

那就干脆放逐,

无执无我。

一旦无我,

心比海阔。

长天洁净,

高山巍峨。

遇见一人

历史是记忆的残片,

但需要有共历者的容颜。

如果共历者不见了,

那么,残片就成了残烟。

追悼妈妈时我轻轻哽咽,

妈妈走了,我也就丢失了童年。

有好些问题来不及问,

从此世上再无答案。

原以为这些问题都不太重要,

直到现在才明白,

那是维系我生存的条条麻线。

为什么要这么结、这么系、这么解?

一人离去,麻线全断。

最近遇见一人,

也给我一大震撼。

他曾是上海教委领导人,

几度上门请我出山。

民意测验劝不动我,

他的一个决定却让我为难:

只要我答应当院长,

他下调到学院做帮办。

当年院长负全责,

他做书记勤补台。

事无巨细两相知,

泥泞小道扶住肩。

此后多年成铁杆,

共建秩序共患难。

终于知我要辞职,

他又游走上级部门为我做刺探。

既然生命紧相连,

总觉得晚年可长谈。

到时候,

两人互证又互验。

他生存于我的调侃,

我生存于他的笑谈。

未料霹雳起晴天,

阿茨海默将他缠。

已经谁也不认识,

两眼空空如枯潭。

枯潭对我全无感,

我心也随之枯一半。

阿茨海默似大疫,

荒了一角荒伙伴。

那一半虎符已丢失,

所有的密语遭冷颜。

两脚探路路何在?

荒废了的路途已被删。

被删的路途不可走,

被删的历史已瘫痪。

无笔落墨是空纸,

无人相叙是老年。

三步

三步。

抬起脚来,

只需三步,

一切困厄就会解除。

风,就会开始转向,

潮,就会重新找路。

就连压顶的乌云,

也会渐渐散去。

所有的朋友都看着我,

面对诽谤大潮他们难以为助。

一是希望我撰文反驳,

他们相信我的文笔千山无阻;

二是希望我到法庭起诉,

他们相信一切谎言最怕法律;

三是希望我略有示意,

他们相信我的无数读者正期待着一声招呼。

但是他们失望了,

始终没有见到这三步,

甚至,也没有一步、两步。

只要我稍有动静,

一定会产生新闻热度。

但世上有那么多真正的大事,

怎么能为个人声誉而转移民众关注?

而我更不愿意看到,

那么些火爆写手戴上冰冷铁镯,

那两个白发文痞在铁窗里思念孙女。

那三步,也许属于正义,

却未必是让人安心的步履。

那就闭闭眼,

多跨两步吧,

对,五步。

五步之外,已是海边,

长风万里,忽有细雨。

见到一条航船正要解缆,

我说等一等,

虽然不知道你们要去何处,

我愿意帆楫与共,加入新的长途。

是啊,不要在乎三步。

多跨两步,就是千步万步。

如如

如如?

如如。

一个普通汉字,

重叠便是密语。

贾岛诗句:

“当空月色自如如”。

贾岛月色,

千年无异,

夜夜无殊,

高及九天,

融于草树。

永而有常,

谓之如如。

白居易诗句:

“不禅不动即如如”。

此处如如,

无求无欲,

无为无助,

无今无古,

无喜无怒。

任其自性,

便是归宿。

《坛经》有句:

“万境自如如”。

慧能之意,

不分高下,

不分秦楚,

不分贤愚,

不分胜负,

万境同一,

同甘共苦。

《金刚经》云:

“不取于相,如如不动。”

此八字诀,

终身惠吾。

世相时相,

为我不取;

名相位相,

我皆无虑。

只问永常,

只问自性,

只问同一,

便是如如。

如如无语,

却毅然不动。

不动于倾势之誉,

不动于无端之侮,

不动于震耳之鼓,

不动于漫天之呼。

于是与贾岛散步,

月色如如。

何必再说

既然无可言说,

那又何必再说。

你无法证明,

那次水难是因为漩涡,

那行大雁没飞出山火。

你无法证明,

那天屋顶有白云三朵,

那夜和尚却未曾打坐。

你无法证明,

那年父亲正承受折磨,

那时每天都遇到恶魔。

你无法证明,

那堆谎言终究会戳破,

那番架势迟早成泡沫。

你无法证明,

那样掌舵加剧了颠簸,

那些训导反导致堕落。

你无法证明,

那丛草木并没有花朵,

那片林子长不出水果。

你无法证明,

那条道路只通向沙漠,

那个沙漠找不到骆驼。

既然无可言说,

那又何必再说。

且不妨依树而坐,

也可以枕石而卧。

若见得前方有祸,

则应该起身鸣锣。

若见得有人受伤,

则应该上前按摩。

为何鸣锣?为何按摩?

不必感谢,不必多说,

只因为,

我们一起活过。

黄昏

黄昏的魅力,

在于霸道。

容不得半句分辩,

威势的太阳不得不悄悄收敛,

气息渐消。

也不再拒绝西边的脂粉红酒,

大醉酩酊地躲进了山后的帐寮。

那强劲的风,

也被缕缕炊烟缠绕,

经不住香气的诱惑盘旋于树梢。

树梢间飞出一群小鸟,

它们下午还躲着风,

此刻却敢于与它胡调,

叽叽喳喳,一片喧闹。

谦恭的云,

方才还只敢做太阳的温顺属僚,

此刻却反客为主,

以晚霞的名义成了半个天穹的领导。

可惜执掌的时间不长,

很快就被暮色笼罩。

暮色有千般诗意,

但是这位匆忙的过客虽然风雅,

转眼已疲顿、潦倒。

黑夜把暮色一口吞没,

不留下一分一毫。

黄昏如此霸道,

收纳完万象也把自己黑掉。

像一个表情阴郁的先哲,

临别时长眉一挑,

似有某种宣告。

他一定在说:

没有天长日久,

我永远不会迟到。

辉煌也好,

炽烈也好,

峻厉也好,

苦痛也好,

都有自己的黄昏,

很快光热尽耗,烟散云消。

每个黄昏都是结束,

每个结束都不无嘲笑。

嘲笑上午的得意,

嘲笑中午的浮嚣,

嘲笑下午的情调。

嘲笑过后就安然入睡,

等待又一次旭日东升,

又一次雄鸡报晓。

当然,

它们又会被下一个黄昏嘲笑。

因此,睡梦中不必长叹,

也不必心焦。

日夜匆匆容不得诗人的唠叨,

壮士的气恼。

时间会代你长叹和唠叨,

岁月会代你心焦和气恼。

但是时间和岁月如此忙碌,

必然会忘了代你操劳。

——那就全然放下吧,

这就是朝夕之悟,

黄昏之教。

《余之诗》

二岁

没有人教,

已学会寻找。

寻找门口的鸡叫,

寻找西窗的晚照。

寻找檐下挂着的冰梢,

冰梢上面停着两只不穿衣服的小鸟。

寻找祖母满脸皱纹的笑,

皱纹后面是香香的锅灶。

寻找床头那一束花,

隔了一夜它已经困了……

没有人教,

天下大美都已经报到。

此后再多学问,

好像都不太重要。

因此我相信了老子,

他说人道终极,

全在婴儿襁褓。

六岁

六岁是山的年龄,

已经看不起平地飞奔。

山离我家不近,

却成天想着攀登。

吴山显然太低,

目标是吴石岭和大庙岭。

那天傍晚放学,

祖母说我妈去了上林。

上林湖边有一家亲戚,

却隔着两座山岭。

我一听浑身是劲,

悄然出了家门。

要瞒着祖母翻山越岭,

好让妈妈大吃一惊。

夜色越来越深,

山路一片安静。

这是虎狼出没的时分,

连风也不敢发出声音。

我也不想招惹它们,

把脚步放得很轻。

大庙岭上有一间小屋,

紧紧关着木门。

门开了,走出一位老人,

大概是乞丐吧,

劝我不要再走,

又递给我一根木棍。

我接过木棍还是往前,

觉得不能因为害怕而丢人。

丢人?丢什么人?

在虎狼前丢人?

在大山前丢人?

在自己前丢人?

这一刻,

我已经成为山间哲学家,

思考着生命的自尊。

终于见到了一个人影,

在月光荒山间袅袅婷婷。

妈妈看到我居然平静,

果然是哲学家的稀世母亲。

当然她也稍稍有点吃惊,

一下把我的手抓得很紧,

又弯下腰来看着我的眼睛。

多少年后,就在这山道边,

我安置了她的灵寝。

七岁

月夜山坡上看着我的眼睛,

妈妈已经做了一个决定。

她曾犹豫却选择了相信男孩,

安静的勇敢会带来最大的可能。

这一带很多人外出谋生,

历来由妈妈读写书信。

她要把这件事交付给我,

一支笔,一叠纸,一盏油灯。

那时节村民们没有隐情,

每封信半个村都挤着听。

小火苗扑闪着一大圈黑色头影,

全盯着那小手写写停停。

大娘泣小婶怨最后都是探问,

幽幽悲欢今夜在这里翻滚。

凡是天下真情,总是词汇很少,语气很多,

小男孩投入了一门庞大的写作课程。

伙伴们心疼我在门外呼喊声声,

去钓虾去采瓜去抓蚯蚓。

我更想爬一爬月下的槐树,

却放不下那么多大人的眼神。

几年后我得了上海作文比赛第一名,

不少人都有点吃惊。

只有我妈妈,

轻轻一笑,把嘴一抿。

再过多少年我的书成了海内外的长年热门,

很多人来打听写作密径。

答案是,我一直在写信,

前面永远站着收信的人。

八岁

那年秋色正浓,

我有一次荒唐的失踪。

照例哪家找孩子喊几声就行,

但是喊得太久就会全村惶恐。

因为只剩下了两种可能:

一是落水,二是遇到了野熊。

我是村里“第一秀才”,

因为代写书信而被大家看重。

于是各门各户一起着急,

找遍了每一间废屋,每一个树洞。

我终于现身时还两眼惺忪,

原来在灶膛边的暗角睡着了,

祖母没看见,堆了一束干松,

我做了一个又暖又长的梦。

这件小事让我触类旁通,

世人的惶恐背后,很可能藏着从容。

天下太多可能,

不会轻易失踪。

那就且慢悲痛,

且慢冲动,

且慢起哄,

生机往往在朦胧之中。

但是,难道真的不会失踪?

就在失踪事件的那个寒冬,

爸爸从上海回乡宣布,

已经开始搬家的行动。

那么,我还是要失踪。

失踪于乡亲,

失踪于田垄。

失踪于学步的泥路,

失踪于小学的课钟。

失踪于清洗墨迹的小河,

失踪于同村伙伴的笑容。

失踪于寻找妈妈的山道,

失踪于代写书信的灯盏。

失踪于那么多大槐和小树,

失踪于那么多茅屋和烟囱……

就连这些都可以割弃,

还有哪里不可以失踪?

失踪是泪,

失踪是痛。

然而若非此处断然拜别,

岂有别处机缘相逢?

若非此处风消雨歇,

岂有别处潮起浪涌?

我注定是永远的失踪者,

刚刚安身,离心又动,

衣带飘飘,行色匆匆。

早已失踪于世间观瞻,

失踪于万人热衷。

失踪于名位,

失踪于事功。

失踪于业绩,

失踪于专攻。

失踪于评判,

失踪于赞颂。

失踪于传媒,

失踪于沟通。

失踪于聚会,

失踪于公众。

…………

就像八岁时的灶膛,

缩身于懵懵懂懂。

现在多了一位妻子,

彼此相守相拥。

既没有落水,

也没有野熊。

却能见长天孤鸿,

翱翔于千山万峰。

山峰间有薄雾隐约,

百里红枫。

十三岁—十六岁

不知天地受到了什么诅咒,

庄稼和麻雀一起被赶走。

整整三年恐怖饥馑,

千里城乡面黄肌瘦。

同学们天天互掐手臂,

看浑身浮肿瘪下去一点没有。

那是我们长身体的年岁,

青春在窄缝中做最艰难的搏斗。

我相信生命有一些终极理由,

在无望的困境中创造优秀。

孙老师从哪里找来了世界最新英语教材,

汪老师已经让我们把《论语》读透。

三年后大饥荒终于退走,

才几天男女同学都容光焕发、精神抖擞。

比之于国际同龄学人,

无论学识思维都不以为羞。

只可惜好日子总不会太久,

才缓劲就冒出滔滔高论充溢四周。

我不知道他们想做什么,

但自己历来对大话、套话都难以接受,

现在更是塞住了耳朵转过了头,

细想在这般声浪中何以自救。

终于想明白了——

找一个美的角落,创建自己的小宇宙。

因此在中学毕业前后,

我已经朝着一个方向疾走。

这就要感谢上海了:

那么多逆时的展览,

那么多远来的鸣奏,

那么多入画的深眸,

那么多入史的小楼……

二十五岁—三十五岁

听说就要恢复教育,

图书馆已经撕下封条。

我央求一个熟人侧身而入,

就像是一把渴水的枯苗。

中外大师见到我都表情微妙,

蹲在书架上似笑非笑。

他们都记得我曾与暴徒激烈辩论,

要不然他们早已被大火焚烧。

他们不知道我在外面受苦,

躲在这里用厚尘当作护身衣袍。

他们的家乡都在千年万里之外,

各自在沉默中乱梦遥遥。

我与他们细语交谈,

三个月后形成了一个粗略纲要。

我决定在这阴暗的空间,

创建一座鸟瞰世界的文化城堡。

就叫《世界戏剧学》吧,

但在当时,

光这个书名就重罪难逃,

因为戏剧早已成了一个恐怖的巫标。

上海郊区一个故事员被下令处决,

只因讲样板戏时加了点笑料;

著名演员严凤英只是随口几句剧评,

被批判得喝了致命之药;

戏曲史家徐扶明也因两句戏剧议论,

被关进了大牢……

我深知写这部书凶多吉少,

却又把文化的尊严看得很高。

只要留下一些篇页就能证明,

此时此地也有过完整的美学思考。

极度的恐吓能激发极度的咆哮,

有的咆哮没有声音,

却也能够气似古雕。

我想了几天又找到那个熟人,

说是为了复课需要借用不少外文资料。

于是,

由亚里士多德的《诗学》领头,

意大利、西班牙、英国的同行逐一报到。

德国一来就占据思维高地,

严密而又深奥。

古代东方也很重要,

婆罗多牟尼艰涩缠绕,

连印度学人也不太知道。

世阿弥和能乐,

六百年前的日本风姿绰约。

一部部词典必不可少,

年长的专家还要苦苦寻找。

那已经是一些惊弓之鸟。

寂寞的街巷老门轻敲。

要不要在书中推出那些危险的思潮?

叔本华、尼采、柏格森的名字,

真会把当时的中国学界吓着。

但是怎么能删除悲剧意志和生命冲动?

我还是恭敬地让出了篇幅,

让这片土地听听夜枭的鸣叫。

我知道自己已经停不下来,

人类的戏剧理想居然如此高超。

如果目光局囿本土只能日渐霉腐,

或者导致样板戏式的极左胡闹。

是我引进了世界,

还是世界把我改造?

我后半辈子的生命基调,

都有狄德罗、歌德、雨果在发酵,

还有黑格尔的精神坐标。

这样的自我已经无所畏惧,

更不会忧郁和焦躁。

只要登上了高山绝顶,

就能俯视脚下的滚滚浊涛。

我知道四周有鹞眼围绕,

但他们毕竟见不到我的书稿。

我干脆又做了几件大胆的事,

便躲到了家乡的一个山岙。

灾难过去,

气清天高,

我的书出版后引来了一片惊叫,

我被颂扬成了黑海大船、深夜英豪,

依民意要出而为长,

掌管这所母校。

那年月我天天都在写书,

为建立诸多教材争分夺秒。

妈妈每隔四天送来一些饭食,

后面跟着爸爸,

他们都已苍老。

妈妈看了一眼书桌扑哧一笑,

心想当年忙坏了老师的满脸墨迹,

怎么转眼变成了这么多书稿?

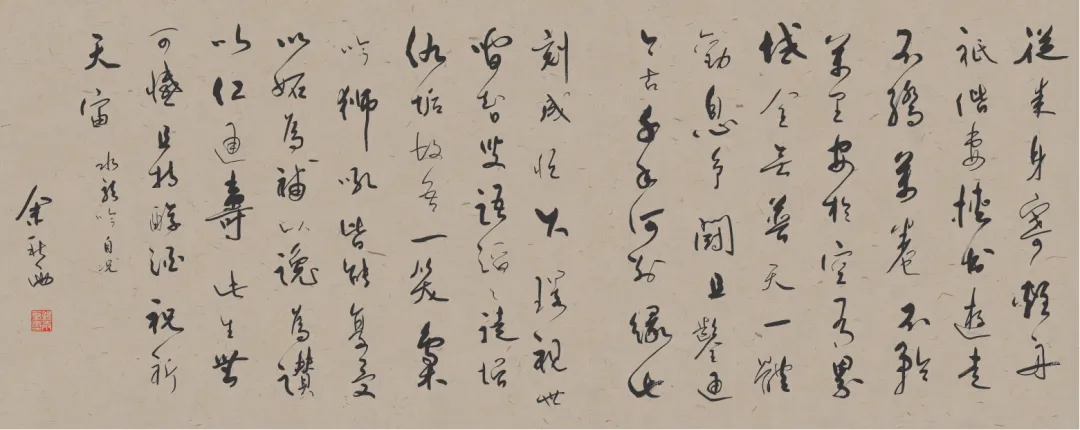

水龙吟·自况

从来身寄轻舟,

只偕妻挟书游走。

不骄万卷,

不矜万里,

安于空有。

界域全无,

普天一体,

劝息争斗。

且凿通今古,

千年何别,

缘此刻,

成恒久。

环视世间智叟,

语势滔滔,

徒增仇垢。

故吾一笑,

枭吟狮吼,

皆能享受。

以妒为补,

以谗为赞,

以仁通寿。

此生无可憾,

且持醇酒,

祝祈天宙。

《水龙吟·自况》

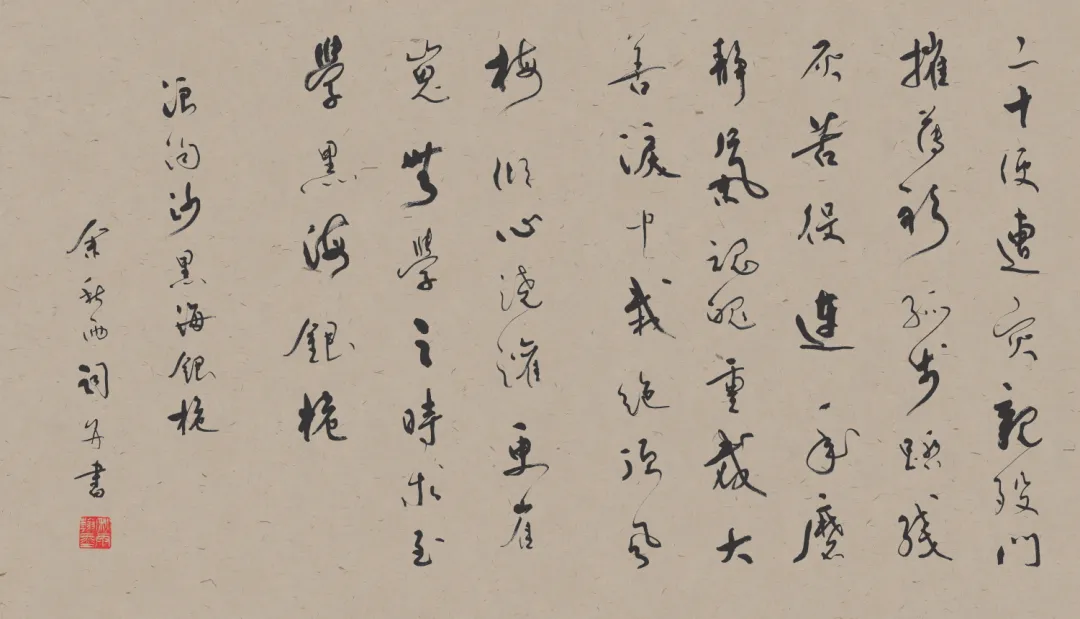

浪淘沙·黑海银桅

二十便遭灾,

亲殁门摧,

薄衫孤步踏残灰。

苦役连年磨静气,

魂魄重裁。

大善泪中栽,

绝顶风梅,

倾心浇灌更崔嵬。

无学之时求至学,

黑海银桅。

《浪淘沙·黑海银桅》

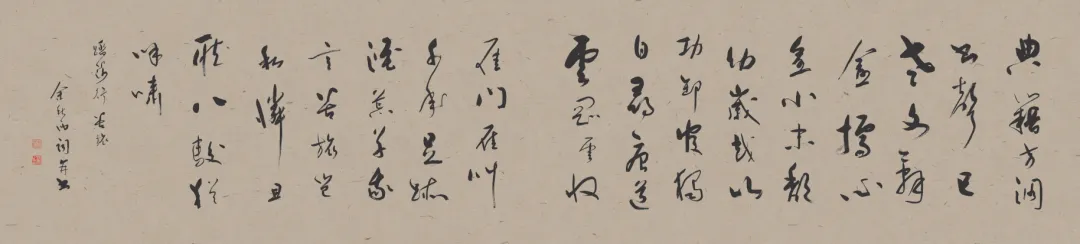

踏莎行·苦旅

典籍方凋,

书声已老,

文辞愈挤心愈小。

未颓幼岁越山功,

卸官独自寻唐道。

云冈云收,

雁门雁叫,

千年足迹湮荒草。

我言苦旅岂私怜,

且听八骏犹呼啸。

《踏莎行·苦旅》

新书上市

免责声明:本文章由会员“李阳明”发布如果文章侵权,请联系我们处理,本站仅提供信息存储空间服务如因作品内容、版权和其他问题请于本站联系